マネジメント「スピード経営」

- 2012.12.25

|マネジメント

企業とは、何らかの共通の目的を持った人たちで構成された組織です。

企業とは、何らかの共通の目的を持った人たちで構成された組織です。

故に、参画する社員個々が目的達成に貢献する意欲を持って、常に適正なコミュニケーションが取れていることが重要となります。

しかしながら、社員個々が同じ目的を共有していても、それを実現させるための方法論は、それぞれです。

また、それぞれの能力も均一ではありませんし、それぞれに、長所もあれば、欠点もあります。

その様な状況下にあって、成果を上げるための機能がマネジメントです。

マネジメントを推進する上での代表的な手法が、マネジメントサイクルとも呼ばれるPDCAサイクルです。

PDCAとは、[Plan(計画)]、[Do(実行)]、[Check(検証)]、[Act(改善)]の頭文字とったものです。

そもそもの 計画(P) は、仮説の上に成り立っています。

実行(D) は、計画(P) を 検証(C) するために行われます。

正しい 検証(C) は、計画(P) に基づいた 実行(D) があって成り立ちます。

そこから、質の高い 改善(A) の実行に結び付けることが可能となります。

つまり、PDCAサイクルを回す度に、実行の質は高まり、目的の達成へと近づくこととなる訳です。

故に元に戻るサイクルではなく、スパイラルアップすることからもPDCAスパイラルと表現される場合もあります。

このPDCAサイクルは、1950年代に品質管理の父と呼ばれるW.エドワーズ・デミングが、生産プロセスの中で品質の維持、向上のために改良や改善を必要とする部分を、特定・変更できるようにするために提唱されたモデルです。

各プロセスを測定・分析し、連続的なフィードバックが行えるよう、PDCAのループ型となりました。

|スピード経営

現代の環境を、1990年頃から使われた軍事用語を流用してVUCA(ブーカ)環境

現代の環境を、1990年頃から使われた軍事用語を流用してVUCA(ブーカ)環境![]() と表現される場合があります。

と表現される場合があります。

VUCA環境とは、Volatility(変動的)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑)、Ambiguity(曖昧)の頭文字からの造語です。

さらに、2020年に、世界規模で襲った新型コロナ感染は、VUCA環境の予想の範疇すらも超えるような事態となっています。

既に、この予想外の事態に、政pdca府の支援も行き詰り、多くの企業は疲弊しています。

また、企業に限りませんが、SDGs(持続可能な開発目標)![]() にも言える通り、危機的な環境維持や改善に地球規模で取り組まねばなりません。

にも言える通り、危機的な環境維持や改善に地球規模で取り組まねばなりません。

結局は、この環境の現状と短期的な将来を分析して、自助対応により、この事態を耐え、躍進に結びつける中長期の戦略を講じて行く以外にないと考えます。

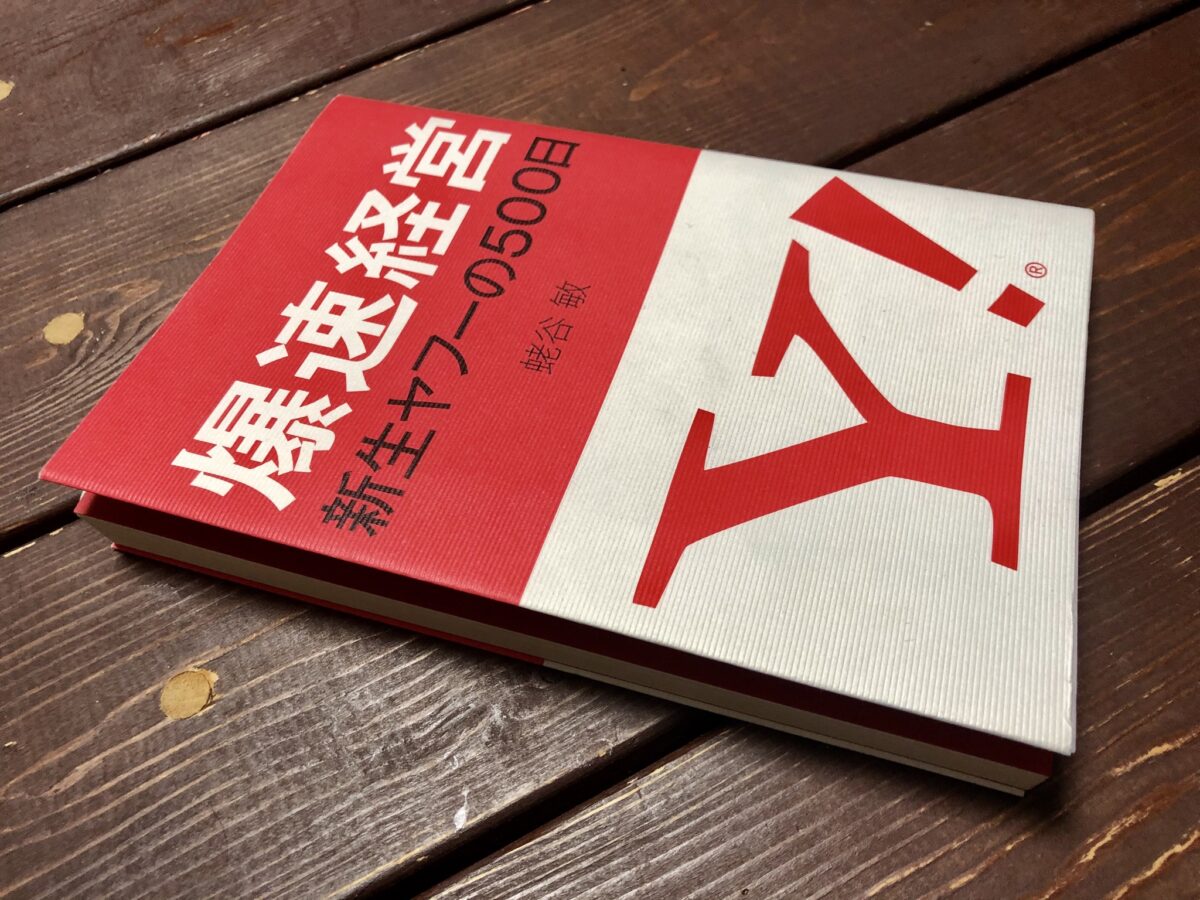

以前、「爆速経営」という書籍を読みました。

安定を求める組織(つまらない組織)は何れ衰退するとの危機感から改革をスタートさせた大企業の経営改革の500日が綴られた内容でした。

その組織の問題は、大きく3つです。

(1) スピード感の欠如

過剰なリスク回避志向は、決断の遅さを招き、成長するためのビジネスチャンスを逃した。

(2) 過度なリスク回避志向

保守的な体質は、リスク回避志向を増長させ、組織の風通しの悪さを招いた。

(3) 組織の風通しの悪さ

経営と現場、あるいは部門間の意識のズレは、スピード感のある優秀な人材を失った。

現在、この企業がどうなっているのかは、別問題として、この書籍から学んだことは、「脱皮できない蛇は死ぬ」というメッセージにこめられています。

それは、環境が変化する以上は、現状維持を求めてても、現状維持すらもおぼつかないという現実です。

そのために必要なのは、やはり、PDCAサイクルを継続的に回すことであり、それも、スピード感のある爆速で回すことなのかと考えます。

|鬼速PDCA

PDCAサイクルですが、提唱されてから既に多くの年月を経過しており、見方によっては古典的な手法といえます。

PDCAサイクルですが、提唱されてから既に多くの年月を経過しており、見方によっては古典的な手法といえます。

しかし、その原理原則は不変とも言えます。

結局、環境に順応したカタチに変化して現代に至っているのではないかと思います。

例えば、元々は、アメリカの起業家が十分な資金を集めてから事業をスタートさせてはビジネスチャンスを逃してしまうため、ある程度の資金が集まったらスタートさせ、事業を推進させながらスポンサーを募る手法だったとされる「リーンスタートアップ(Lean Startup)![]() 」と呼ばれる手法もその一つです。

」と呼ばれる手法もその一つです。

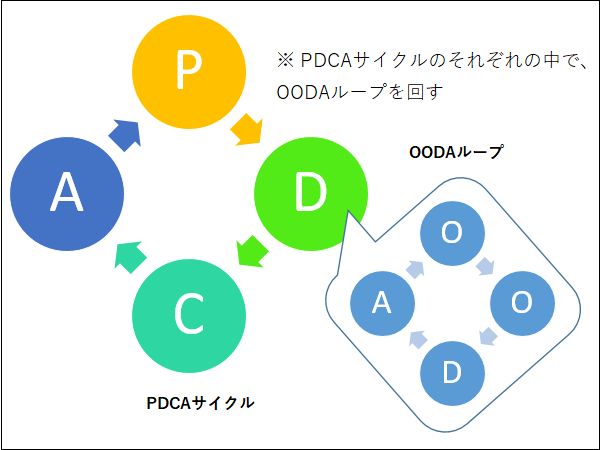

また、リスクマネジメントの一環で、近年、米国のビジネスで取り上げられることが多くなっているといわれる「OODA(ウーダ)ループ」という概念もPDCAサイクルの発展形なのかと思います。

概要的には、PDCAサイクルの各プロセスの中で、更に、O(Observe:情報収集・観察)→O(Orient:状況判断・情勢適応)→D(Decide:意思決定・決断)→A(Act:行動・実行)というループを回すことで、瞬時に最適な判断を下す様な手法です。

そして、ベンカンでは、鬼速PDCAを導入し、組織文化として定着させるべく取り組んでおります。

そして、ベンカンでは、鬼速PDCAを導入し、組織文化として定着させるべく取り組んでおります。

そもそもベンカンは、実行は早いのですが、継続することが苦手な組織です。

故に、PDCAサイクルは絶対に欠かせません。

そして、それを組織に定着させるには、共有できるテキストが必要と考え、冨田和成氏の「鬼速PDCA」を取り入れることとしたのです。

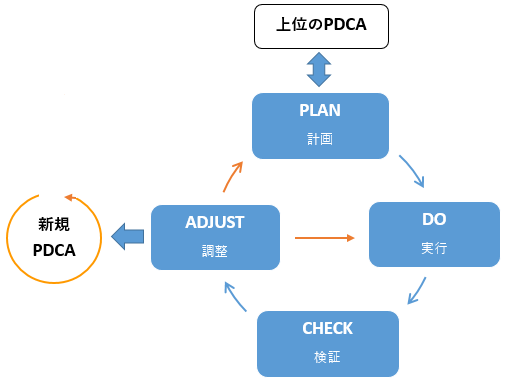

特長的なのが、改善のActが、調整のAdjustに置き換えてあるところです。

そもそも継続できない傾向は、計画(P) に対して、実行(D) した結果の 検証(C)で躓くケースが少なくありませんでした。

特に、計画(P) の想定外の結果となった際に、検証(Check) と 改善(Act) を上手くつなげることができなかったのだと思います。

しかし、調整(Adjust)の場合は、論理的に導き出せる選択肢が用意させているため、つなぎやすくなっています。

また、客観的にマネジメント職や第三者がフィードバックし易くもなっています。

今後は、スピード経営によるトップダウンと鬼速PDCAによるボトムアップにより、組織力を強化してまいります。

我妻 武彦(Takehiko Wagatsuma)

代表取締役社長

代表取締役社長