ガルバニック腐食

- 2017.04.07

- カテゴリ: 知識|Knowledge

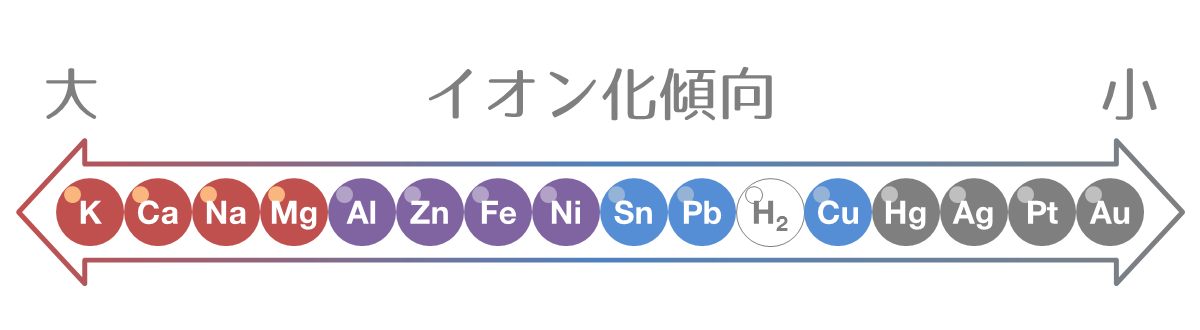

|イオン化傾向

金属が水または水溶液中で、電子(e-)を放出して、陽イオンになろうとする性質のことを「イオン化傾向」といいます。

また、金属をイオン化傾向の大きい順に並べたものを「イオン化列(イオンかれつ)」といいます。

また、水素(H2)よりもイオン化傾向が大きい金属を卑金属(ひきんぞく)、水素(H2)よりもイオン化傾向が小さい金属を貴金属(ききんぞく)といいます。

卑金属はイオン化し易い金属であり、腐食しやすい金属となります。

対して、貴金属はイオン化しにくい金属であり、腐食しにくい金属となります。

<カリウム-カルシウム-ナトリウム-マグネシウム-アルミニウム-亜鉛-鉄-ニッケル-錫-鉛-水素-銅-水銀-銀-白金-金>

|ガルバニック腐食

水溶液中のような腐食環境下で異なる種類の金属が接触したときに、片方の金属の腐食が促進される現象のことを「異種金属接触腐食」あるいは、「ガルバニック腐食(galvanic corrosion)」といいます。

「異種金属接触腐食」は、その腐食環境下で自然電位が低い卑な金属で腐食が加速され、逆に自然電位が高い貴な金属では腐食が抑制されます。

▲海水中における電位列

なお、「ガルバニック腐食」のことを「電食(でんしょく)」と呼んでいる場面をよく見かけますが、防せい防食用語(JIS Z 0103)では、「迷走電流腐食」のこととなります。

話の中で「電食」が出てきたら、「ガルバニック腐食」か「迷走電流腐食」なのかをよく確認する必要がありそうですね。

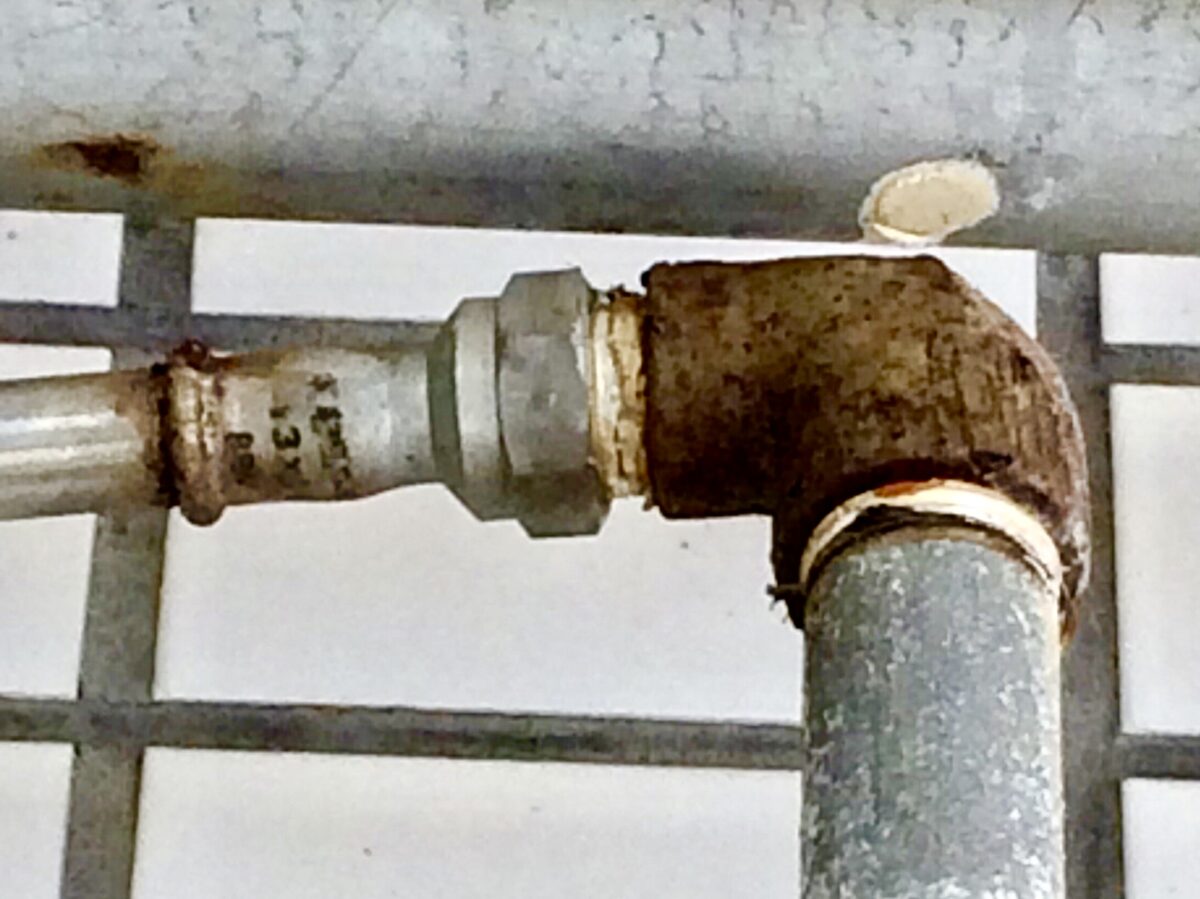

▲ステンレス配管(左側)と炭素鋼鋼管(右側)の直接接合事例

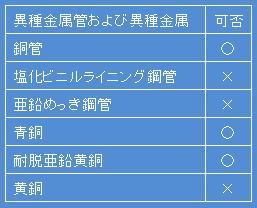

|ステンレス配管と異種金属接合

配管においても、様々な種類の金属製の配管材(パイプ、バルブ、ポンプ、給湯器等の機器類)が存在するため、その接合時には、「ガルバニック腐食」に注意しなければなりません。

例えば、貴金属の配管材である銅(Cu)や、銅と同等以上の電位を持つステンレス鋼は、卑金属の配管材である炭素鋼管(Fe)やアルミニウム合金管(Al)と直接接合すると、「ガルバニック腐食」が発生して、炭素鋼管やアルミニウム合金管か激しく腐食します。

しかし、銅とステンレス鋼のように、互いが同等の電位を持つ配管材の場合には、異種金属であっても「ガルバニック腐食」は起きませんので、直接接合しても基本的に問題はありません。

その上で、右上表の否(×)の場合には、ステンレス配管と異種金属類が接しないように適正な「絶縁処理」を施して接合していただくことになります。

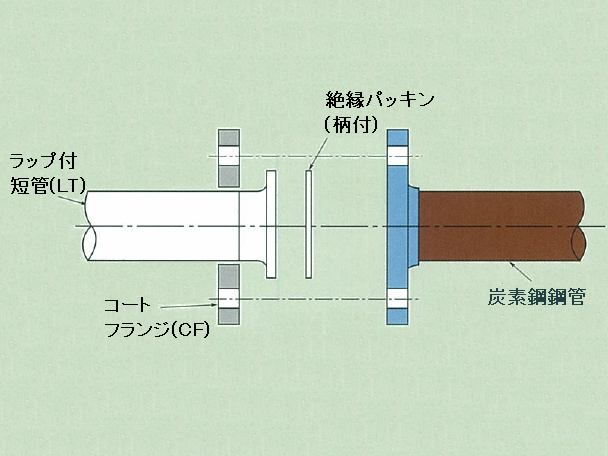

「絶縁処理」とは、「ガルバニック腐食」の現象を発生させないために電流が流れる回路を遮断するものです。

その多くは、異種金属管に絶縁体を噛ませる構造となります。

例えば、絶縁フランジ接合による異種金属接合をご紹介します。

炭素鋼側のフランジに対して、絶縁コートフランジ(CF)とラップ付短管(LT)、絶縁パッキンを組み合わせることにより絶縁処理を施すことが可能です。

また、同じフランジ接合でも、コートフランジ(CF)ではなく、絶縁ボルト・ナットで絶縁処理を施す方法もあります。

その他、小径サイズにおいては、異種金属側の仕様に応じた数種類の絶縁ユニオンをご用意しております。

なお、「絶縁処理」および「絶縁処理用の部材」の詳しい取り扱いは、施工要領書をご確認いただくか、ベンカンへお問い合わせください。

yutaka yoshida