マネジメント「壁マネジメント」

- 2012.12.23

|マネジメント

企業には、特有の目的を果たすことによって、社会において存在することの意義が求められます。

企業には、特有の目的を果たすことによって、社会において存在することの意義が求められます。

そのために、ヒト、モノ、カネ、情報などの様々な経営資源![]() を活用することとなります。

を活用することとなります。

しかしながら、それらの資源には、多能な要素があります。

例えば、人材であれば、それぞれの能力も均一ではありませんし、それぞれに、長所もあれば、欠点もあります。

それ故に、企業の存在意義を高めるためにも、マネジメントを機能させ、それぞれの長所を活かし、それぞれの欠点を補い合いながら、より大きな目標を達成させることが大切です。

マネジメントとは、企業が、その目的や目標を果たすために必要な機能と捉えるべきです。

まるで、異なる形のたくさんのピースをハメ合わせて、大きなパズルを完成させるようなものです。

そして、そのマネジメントを司るのが、マネジャーです。

|壁マネジメント

部下に対して、何でも事細かい指導をし、自分の意のままに操りたいマイクロチェックを行う過干渉型のマネジャーもいます。

この場合、部下から自律が損なわれ、指示待ちでしか行動できなくなってしまいます。

反対に、部下に丸投げでコミュニケーションを取りたがらない放任型のマネジャーいます。

結局、部下は自分の考えや行動が正しいかの判断基準が曖昧になってしまい、結果、規範意識や判断力が養われません。

そこで重要視されるのが、「放任」と「干渉」のバランスがとれた「介入」です。

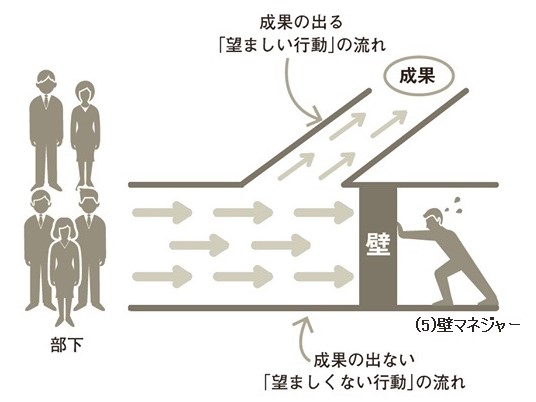

この「介入」によって、部下が安易な方向に流れないようにするのがコンサルタントの山北陽平先生(画像)が提唱する「壁マネジメント」です。

それを踏まえて、5つのマネジャーに分類されます。

(1)指示だけマネジャー

指示はするものの、指示に具体性(5W1H)がなく、結果、行動への「介入」もできないため「望ましくない行動」に壁が作れていないマネジャー。

(2)漏れているマネジャー

「介入」はするものの介入ルールが徹底されておらず、成果を半減させてしまっているマネジャー。

(3)押されマネジャー

壁を作るものの、部下の強い反発によって壁が押し戻されてしまい、「望ましくない行動」を堰き止められないでいるマネジャー。

(4)そこじゃないマネジャー

「望ましくない行動」に壁を作るどころか、あろうことに「望ましい行動」に壁を作ってしまう過干渉型のマネジャー。

(5)壁マネジャー

人には、現状を現状のまま維持したいと思う無意識下の心理的な欲求である現状維持バイアス

人には、現状を現状のまま維持したいと思う無意識下の心理的な欲求である現状維持バイアス![]() がありますので、楽な「望ましくない行動」に流れてしまいがちです。

がありますので、楽な「望ましくない行動」に流れてしまいがちです。

マネジャーには、積極的に部下の行動に介入し、部下が「望ましくない行動」に流れないように壁となって堰き止めて成果に結び付ける使命があるというものです。

そのための「介入」には、先述の通りのバランスがあると考えます。

例えば、新卒の部下を「放任」して自分で考えることを求めても、経験が浅いだけに限界があります。

対して、ベテランに、「干渉」し過ぎても、その能力を活かすどころか、潰しかねません。

例えば、新卒者であれば、放任3:7干渉、つまり3割考えさせて、7割指導する。

入社5年目であれば、放任5:5干渉、つまり5割考えさせて、5割指導する。

入社10年以上であれば、放任7:3干渉、つまり、7考えさせて、3割指導する。

この様なイメージが大切なのかと考えます。

マネジャーであれば、「介入」を画一的なものと捉え過ぎずに、自分がどのスタイルの「介入」に適しているかも考えて取り組む必要がありそうです。

|介入の実践

壁マネジメントの「介入」ですが部下に権限委譲するエンパワーメントと、マネジャーが厳格な指示を出すトップダウンの融合とも取れます。

そして、そのスタイルも様々であると思います。

①問題があったら即座に「介入」するスタイル。

②定期的に報告させて、それに応える形で「介入」するスタイル。

③部下から相談してくるのをジッと待って、相談してきた時に「介入」するスタイル。

正直、私は、③を実践できる様な大きな器の指導者ではないために、①と②の複合スタイルを実践しています。

まず、部下たちが「あるべき姿」から能動的に逆算して行動を考えられるように戦略などの全体像を伝えます。

その上で、①を強くし過ぎて、「干渉」が行き過ぎない様に意識するようにしています。

また、②は、部下からの能動的なホウレンソウを促すようにしております。

勿論、能動的にホウレンソウの出来ない部下に対しては、強めの「介入」による指導を徹底しております。

「介入」で大切なのはスタッフの技量を見極めて、「放任」しているかの如く自由に行動させることができること。

そして、何らかの形で、その行動を評価、検証し、より成長を促すための「干渉」と言う指導ができること。

その様な壁マネジャーの存在であり、育成なのかと思います。

我妻 武彦(Takehiko Wagatsuma)

代表取締役社長

代表取締役社長