健康「食育」

- 2017.02.05

|健康

企業などの事業者の責任として、労働者の健康を維持するために、職場の労働条件や作業環境を改善することは、労働安全衛生法などにより定められています。

企業などの事業者の責任として、労働者の健康を維持するために、職場の労働条件や作業環境を改善することは、労働安全衛生法などにより定められています。

総じて、「労働衛生」と呼ばれますが、広義には、職場以外の労働者の生活を健康的なものにするという意味にも使われます。

そもそも「健康」とは、安全と同様に、仕事もプライベートも関係なく何よりも優先されるものです。

WHO憲章において、「健康」について、その前文の中で、次のように定義されています。

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが

満たされた状態にあることをいいます。(日本WHO協会訳![]() )

)

また、健康条件としては、個人レベルであれば、疾病のないこと、食欲が十分あり便通がよいこと、元気がよく疲れにくいこと、睡眠が十分とれること、抵抗力があり病気にかかりにくいこと、姿勢がよく身体の調和がとれていること、発育が正常であることなどが揚げられています。

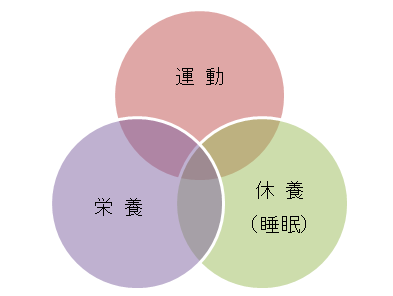

その意味でも、健康の維持増進、積極的な健康づくりに着目し、まずは、基本的な「健康の三要素」の確立から取り組んでおります。

具体的には、「栄養バランスのとれた食事」への改善、「適度の運動」の習慣化、メンタルヘルス対策を含めた「十分な休養(睡眠)」などです。

|栄養バランスのとれた食事

健康の三大要素にある「栄養バランスのとれた食事」について考えます。

健康の三大要素にある「栄養バランスのとれた食事」について考えます。

そもそも「食」とは、人が生きて行く上で欠かせないとされる生理的欲求の一つです。

しかし、「健康の三大要素」にも「栄養バランスのとれた」と明記されている通り、空腹を満たせば良いものではありません。

暴飲暴食は当然ながら、過度のダイエットなどによって低栄養が続けば、様々な健康面問題からまともな生活が出来なくなってしまいます。

逆に栄養バランスのとれた「食」を実現できたら、健康的な生活を得ることも可能となる訳です。

栄養バランスを良くする上で、全ての栄養素を必要なだけ含んでいるオールマイテイーな食品はありません。

また、サプリメント(補給食品)だけを摂っていても、栄養バランスは崩れます。

ダイエットで敬遠されがちなスウィーツも、脳のエネルギー源が糖分(ブドウ糖)である以上、場合によっては必要な場合もあります。

健康で豊かな生活には、栄養バランスのとれた食事が絶対条件です。

その意味でも、健康で豊かな食生活の実現を目的に平成12年(2000年)に「食生活指針」が策定されました。

かつてはよく耳にした健康づくりのための食生活指針の「1日30品目」も平成12年(2000年)に改訂された指針では削除されています。

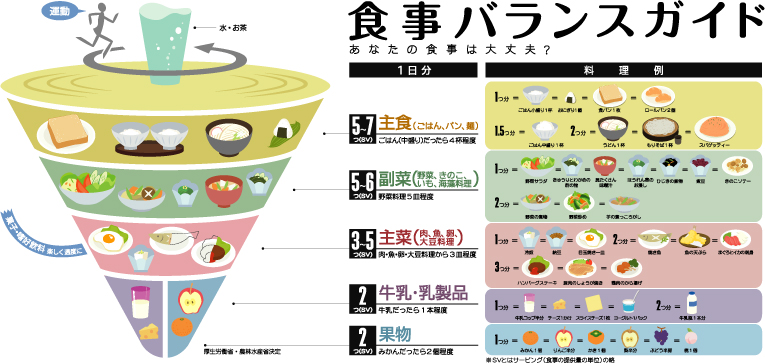

そして、具体的な行動に結びつける指針として、平成17年(2005年)に厚生労働省と農林水産省が「食事バランスガイド」を決定しました。

※「食事バランスガイド」は、健康な方々の健康づくりを目的に作られたものであり、糖尿病、高血圧などで医師または管理栄養士から食事指導を受けている方は、その指導に従ってください。

尚、「食事バランスガイド」の詳細は、「農林水産省![]() 」の専用サイトでご確認ください。

」の専用サイトでご確認ください。

|食育とは

また、「食」には、難しい能書きを垂れずに、時には美味しいものを食べることで、ストレスを解消してくれたりもしてくれるはずです。

さらには、家族や友人、会社などのお付き合いにおけるコミュニケーションの場ともなれば、やはり「食」は欠かせません。

「食」が人との関係を育むとも言えるかと思います。

平成17年(2005年)に食育基本法が成立したことにより、「食育」いう言葉を良く耳にするようになりました。

「食育」は、生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるものです。

それらの様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健康で豊かな食生活の実現ができる人間を育てることです。

その背景には、近年、「食」に関連した様々な問題が浮き彫りになっているからともいえます。

栄養バランスのとれた食事の重要性、食の安全性、食料自給率、輸入食料の実態、産地偽装などなど、さまざまな食に対する情報に興味をもって、理解していくことが大切です。

また、「食」は食べることだけではありません。

また、「食」は食べることだけではありません。

例えば、自然の恵みとして野菜や果物、魚介類などの収穫体験、それを、料理をしたり、あるいは季節や地域の料理を味わったりすることで、コミュニケーションだけではなく、食の安全や食料の外国依存などの問題を考え学ぶこともできるのです。

食を取り巻く環境が大きく変化しています。

こうした中で、食に関する知識を身に付け、健康的で、感情豊かな食生活を実践することにより、心と身体の健康を維持することを育むことにつながるのかと思います。

これらの重要性から学校教育においても「食育」が取り入れられるようになりました。

そして、栄養バランスの取れた食事、食に関する正しい情報、昔ながらの日本の食文化など、「食」に関するあらゆる情報を学び、大切な子供達を「食」という観点から守ってあげることが、大人に課せられた「食育」でもあります。

皆さんも、是非、「食」を考え、「食」を楽しみ、「食」を育みましょう。